今日は妻が学内の手続で忙しく、「1人で遊んでて」と言われてしまったので、メトロポリタン美術館に行くことにした。妻は一度行ったことがあるのでちょうどいいっちゃちょうどいい。

メトロポリタン美術館の感想は、「とにかく広い」。

網羅癖があるので全部見ようとしたら、4時間半かかった。

多分それでも何部屋か見られてないし、興味ないやつは視界に入れただけだ。

楽しんでみれるのはせいぜい前半2.5時間までで、後半は義務だった。

特に義務状態になった後半で、中世エリアになるともはや怒りが湧いてくる。

Mosaïque des Comnène, Sainte-Sophie (Istambul, Turquie)

(本当に興味が湧かなかったので写真を撮ってなかった。画像はWikipediaからの拾い物。)

こんなやつ。

基本的に色は黄で、構図もほぼ同じ。楽しめる人はすごい鑑賞眼だと思う。絵を視界に1回だけ収めるbotと化し、中世ゾーンを最短距離で駆け回った。

妻は「何百年も同じものが描かれた事実自体が興味深い」と言っていたので、社会学部卒はやはり視点が違う。ここが経済学部卒の限界だ。

てか、今飲んでるこのコーヒー、辛い。

イエメンのコーヒーらしい。珍しいかったので注文したが、あまりにもスパイシー。5ドル。スペシャリティコーヒーの類とすれば許容、ただしアーモンドクロワッサン6ドル、テメーはダメだ。(会計時に値段を知るダメなパターン)

さてメトロポリタン美術館、後半は疲れたとは言え、前半は楽しかった。

王道の18〜20世紀。

ゴッホやセザンヌ、トガ、モネなど有名どころが集結していて眼福なのは当然。

でかい美術館ならではだなと思ったのは、ほぼ全世界の展示があるので、「横比較ができる」のが面白いなと思った。

具体的には仏像である。日本エリア、中国エリア、チベットエリア、インドエリアと分かれていて、それぞれに仏像が展示されているがちょっとずつ違いが見えてくる。

チベット仏像は姿勢がアクティブで様になるな〜とか、

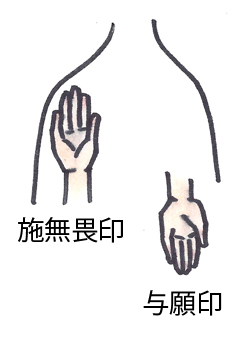

日本ではみたことないような指の組み方してるな〜だとか(昔仏像の基本みたいな本を読んだ時に、鉄板の手の組み方を学んでいたのでこの視点があった。鉄板は施無畏印。)

(彼岸寺HPよりhttps://higan.net/column/2014/04/handsign/)

国外への伝播や、国内の普及の過程で、何かしらの傾向が生まれたであろうことが面白い。前半の元気なうちは経済学徒でもここまで楽しめるくらいには素晴らしい美術館だ。

全然関係ないこぼれ話だが、仏像の説明で「Full yogic posture」という英語があったが、これがわかって嬉しかった。なんだかお分かりになるだろうか?

全然関係ないこぼれ話だが、仏像の説明で「Full yogic posture」という英語があったが、これがわかって嬉しかった。なんだかお分かりになるだろうか?

そうである、結跏趺坐のことである。

半跏趺坐じゃないほうである。

…ちゃんと説明すると、坐禅のうち、両足とも乗せるやつを「結跏趺坐」、片足だけ乗せるやつを「半跏趺坐」という。なぜ知ってるかというと、大学自体に週一坐禅をしたら単位をもらえる坐禅ゼミを受講していて、そこで習ったからだ。「結跏趺坐は大変だから、最初は半跏趺坐でいいよー」という哲学者、野矢茂樹先生の言葉が思い出された。謎の伏線回収。

あとはめったに見ることないオセアニアンアートも未知で面白かった。バンクーバーでも文化人類学博物館でアフリカンアートを初めてちゃんと見たが、西洋美術や東洋美術と全く違って面白い。こういう展示があるのも大規模美術館ならではである。

メトロポリタン美術館、おすすめである。

ただチケット代が超高い点は要注意だ。