アウシュビッツに行った夜、宿で『シンドラーのリスト』の残りを見た。クラクフにいる間に2/3ほど見進めていて、最後の1時間をアウシュビッツ後に見ると決めていた。

2年前に見た時と違い、今回は関連した本を読んだり、実際にアウシュビッツを歩いていたので、「こんなに怖かったっけ?」と以前よりずっと怖く感じた。特に劇中、天国とも言えるシンドラーの工場に輸送されるはずの女性の電車が、誤ってアウシュビッツに辿り着いてしまった時の恐怖の演出は、血の気が引く。

シュターンというシンドラーの相方のユダヤ人が劇中で登場する。シンドラーの工場の経理を任された人物であり、会計士の私には親近感がある。

データに移行したとはいえ、会計士はペーパーワークと本質的に変わらない。そんな私から改めてシンドラーのリストを観て強く印象に残ったのは「ペーパーワークが人1人の命を決めることがある」ということだ。

(以下、ネタバレがあるので注意)

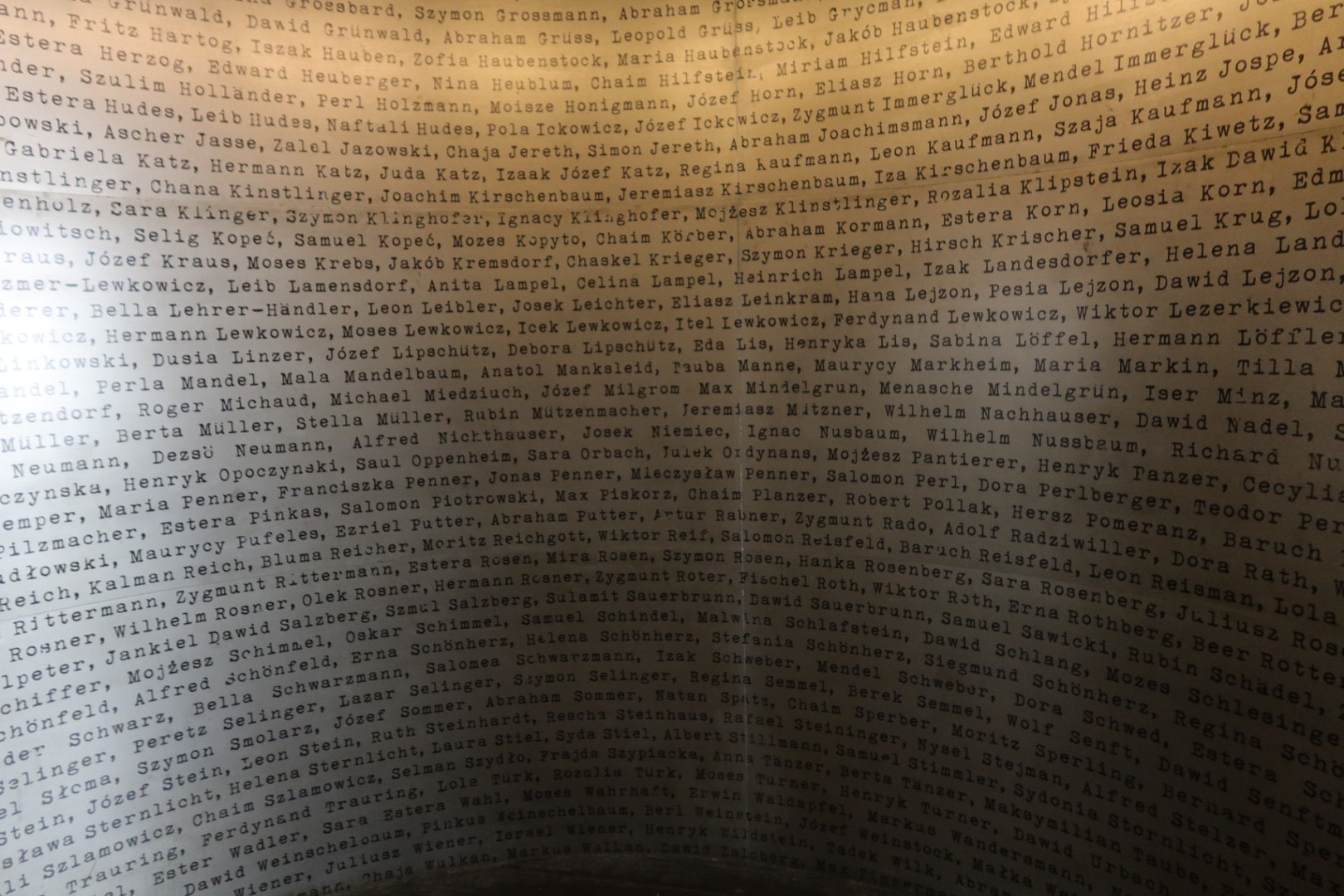

終盤、シンドラーとシュターンが、自分の工場に招集するユダヤ人の名簿を作るシーンはこの映画の一つのハイライトだろう。タイトルの回収もここでなされる。

ここに名前が載れば生き、載らなければ死ぬ。

個別のケースは当然あるが、雑に捉えるとそんなシーンだ。

思うと映画冒頭にも、詐称した経歴書を作って過酷な収容所送りを避けるシーンもあった。

会計士が作るペーパーには、当然そこまで直接的に命が乗ることはない。シュターンの言う「これは単なる名簿じゃありません。我々のいのちそのものです。この紙の外は死の淵です」というセリフは象徴的だ。

そしてシンドラーは、紙に乗った命の重さを痛いほど理解していた。理解していたからこその「ぐらいとは何だ。ちゃんと数えろ」というセリフ。

全員は当然救えない。金が必要だからだ。シンドラーはとにかく金を使って1人でも多く、とにかくあと1人でも多く、そのリストを増やそうとするが、限界は存在する。「そのページで終わりだ」というシンドラーの言葉、終わりを決めなければいけないということ。この言葉を言った時のシンドラーの気持ち。

ドイツの敗戦が決まり、シンドラーは工場を離れる。その日、シュターンをはじめ工場の労働者はシンドラーへの感謝を指輪にして渡すが、シンドラーはもっと救えたはずだと泣き崩れる。

「この車を売ればあと10人は救えたはずだ、それをなぜ自分はしなかったのか」。今乗るはずのその車を売ってしまえば、シンドラーは逃げることができない、というのは深読みだろうか。

「このバッジは金でできているから、2人、いや1人は救えたはずだ。人、1人だぞ」。シンドラーの言う「1人」には本当の重さがある。

この「1人」というキーワードについて。アウシュビッツの展示はどれも当然に印象深いのだが、思ってなかったところに長く目が止まったことを思い出した。

収容者の証明写真が数百枚並び続ける廊下だ。すごい量の証明写真が並ぶ。その全員が罪など無いはずだ。この写真を撮られた時に何を思ったのか。

量は個人を忘れさせるが、この人たち一人一人に重さがある。そんなことを思ったのか、一人一人の顔をゆっくり眺めていた。

実はこのクラクフという街こそ、シンドラーの工場があった場所だ。アウシュビッツの次の日、このシンドラー旧工場博物館に行った。

バスまでの時間がなくて駆け足で見ることになったが、同じように印象に残ったのが、リストに記載された名前の展示と、工場従業者の写真だった。

シュターンたちがシンドラーに渡した指輪には「たった1人の命を救う者は全世界を救う」という、ユダヤ教の言葉が刻まれている。